很久以前,我和娃有个关于分赃的约定,收到压岁钱按四六分成,我四他六。今年受疫情影响,少了拜年环节,这都过完年了,收成还不如往年的三成。

没辙,俩人大眼瞪小眼,一块穷着。

在穷苦中,想到了30年前的日子。

改革的春风吹过,各省经济都有了不同程度的发展,跑的或快或慢,但有个地方还是稳定的穷着,那就是中央。现在听起来似乎难以置信,但实际情况确实是穷的叮当响。

穷到什么程度呢,90年代初,中央财政入不敷出,只能靠着借款,年年向各省财政借钱,就这样日子越过越惨,中央财政在全国财政的比重从48.6%降到31.6%。

到了1992年,新任财政部部长的刘仲藜在财政工作会议上说,李先念同志兼任财政部部长时,有上衣和长裤穿;王丙乾部长在任时还有衬衫,到我这儿只剩下背心裤衩了!

没有更惨只有最惨,当时参会的一名人员开玩笑说,“您可能连背心都没了,只剩下裤衩了”。

按照毛同志的说法,手里没把米,叫鸡都不来。手里没钱,就等于没权,要是再借钱,那就更怂了。

枪杆子里出政权,钱袋子里出尊严,靠爱是不能发电的。于是,1993年,经济搞得向来不错的朱同志,正式接收分税制改革,拉开了后几十年税收改革的大幕。

怎么改革的呢?以前是包税制。从1980年开始,中央和省对收入进行包干制分配,分灶吃饭、互不干涉。当时制定政策也是因地制宜,包干方式各有不同,比如广东就是简单粗暴,设定一个上缴的基数,再设定一个递增的速度,剩下的就自留。这样随着经济的发展,只要收入跑的比递增速度快,广东的钱袋子就会越来越鼓,事实也正是如此。

现在想要改成分税制。从最上方,邓同志和陈云同志同意适当集权,江同志也说,中央财政太困难,要改善这种情况。上层已经凝聚共识,于是,朱同志出马,大刀阔斧解决问题。

在朱同志的理想中,把占大头、容易收的税,比如消费税、关税,成为中央固定的收入,企业所得税按照纳税人的隶属关系划分,而增值税中央和地方进行分成,当然还是中央拿大头,75:25开。

俗话说,触动利益比触动灵魂还要难。所以,哪怕是主管全国经济的朱同志,也要跑断腿去谈生意。在之后的两个多月里,朱同志几乎跑遍了全国去进行友好协商,力争同志们的支持。为什么要朱同志亲自带队呢,因为光靠财政部,可能根本见不到地方一把手,就被“客气”的挡回去,根本解决不了问题。

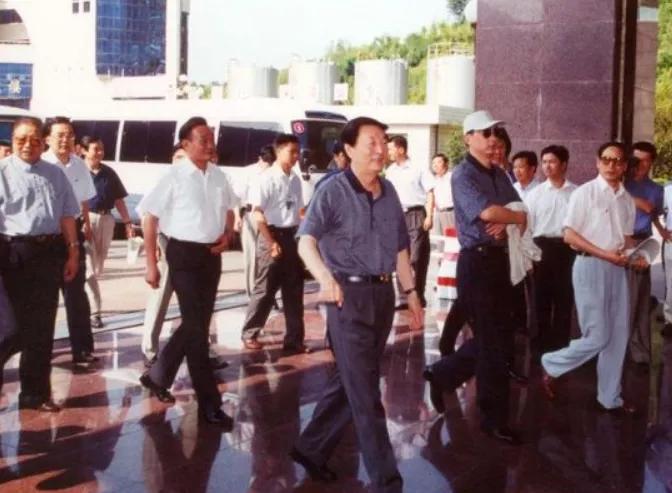

广东省一直在包干制下,过着舒坦的小日子,腰包也越来越鼓,所以反对的声音也是最大。本着抓主要矛盾的原则,朱同志的第一站便是广东省。

据后来两人财政部部长刘仲藜和项怀诚的回忆,亏的是朱同志的强硬,当时的广东省委书记谢非同志迟迟不表态,广东省其他同志说一条,朱同志立即驳回去,几个回合,广东省各位大员发现,这问题,压根没得谈啊,于是,组织部长付瑞同志呛到“朱总理啊,你这样说我们就没法谈了,您是总理,我们没法说什么。”

要搁到现在,这帽子可太大了,但当时朱同志怎么说的呢,他说“没错,我就得这样”,第一句话就强势的不行,然后朱同志又软了几分“不然呢,你们谢非同志是政治局委员,他一说话,那刘仲藜他们说什么啊,他们有话说吗?就得我讲!”就这样,软硬结合,几个来回下来,谢非同志也服从了大局,在提出要求的前提下,同意了分税制改革。

多少年后,两位财政部大员对这个紧张生动场景记忆犹新。这唇枪舌战中,一方是为了中央大局而统筹协调,一方是为了民生百姓而据理力争,解决的方式,是面对面掰指头算账,柴米油盐醋。这场景,可谓是百年难遇。